2026年01月14日

世界中の素晴らしい動物たちとの出会い

Meeting with wonderful animals around the world

November 15, 2025

インドネシア海外研修 ≪カリマンタン~ジャカルタ班≫

COUNTRY Indonesia/インドネシア

📝インドネシア研修報告

研修地:インドネシア(ジャカルタ・サンボジャ・バリクパパン)

研修期間:9月29日〜10月5日

インドネシア研修の様子をご紹介します。

オランウータンやマレーグマ(サンベア)の保護施設、レスキューの様子を中心にレポートさせていただきます。

現地での学びや体験を通じて、動物との向き合い方を改めて考える貴重な時間となりました。

✈️1日目:ジャカルタへ出発

パラワン、スマトラ、スラウェシなど、クワガタ好きなら一度は聞いたことがあるような地名を見ながらワクワクして出発し、スカルノハッタ国際空港へ向かいました。 ジャカルタの空港は想像以上に近代的で、入国審査は全て機械で無人。天井も高く、とても綺麗でした。

乗り換えがあったため、この日はジャカルタまでの移動のみ。到着後、ホテル周辺を散策して現地のご飯を食べたのですが——すべてが辛い!! チキン、ウズラ、エビ、イカ……味付けから付け合わせのソースまでオールスパイシー。 でも、ただ辛いだけではなく“旨みのある辛さ”で、日本人にも合う味が多いと感じました。

1日目の感想:

* ご飯が日本人の口に合う

* 車がビュンビュン通る道も、現地の人たちは平然と渡る

🐻️2日目:サンボジャへ移動・施設オリエンテーション

朝(というより真夜中)に起きて、6時発の便で3日間滞在するサンボジャへ移動。

朝食を逃してしまい、飛行機と車の長距離移動で空腹&ヘトヘトの状態でロッジに到着しました。

そのままオリエンテーションを受け、オランウータンとサンベアの保護状況や、現地チームの活動内容を教えていただきました。

☆ サンボジャ保護施設(Samboja Lestari)で行っている活動は多岐にわたるので、ブログの最後に書かせて頂きます。是非最後までご覧下さい。

念願の昼食を食べて大満足した後は、園内施設を見学。ピックアップトラックの荷台に乗って風を切りながらジャングルを走るのが最高でした! サンベアの説明をしてくれたお兄さんの「クマ愛」がものすごく、マレーグマ(サンベア)に話しかけているのを見て心が温かくなりました。

ロッジに戻ってミーティングを行い、翌日以降のプランを確認して夕食を取って解散。

…と思いきや、ロビー周辺で動物探し。

動物好きが集まって、この環境で、動物探しをしないわけがないですね。

カエルやヤモリを見つけては、捕まえて観察。

最後はちゃんと元の場所にリリースしました。

2日目の感想:

* 蚊が多くてマラリアが怖い……

* ご飯が本当に全部おいしい!(もれなく全員おかわり)

* シャワーのお湯が出た!……(途中から水になりましたが...)

🦧3日目:野生復帰プログラムの現場へ

朝食後、VETチームとケアテイカーチームに分かれて行動しました。

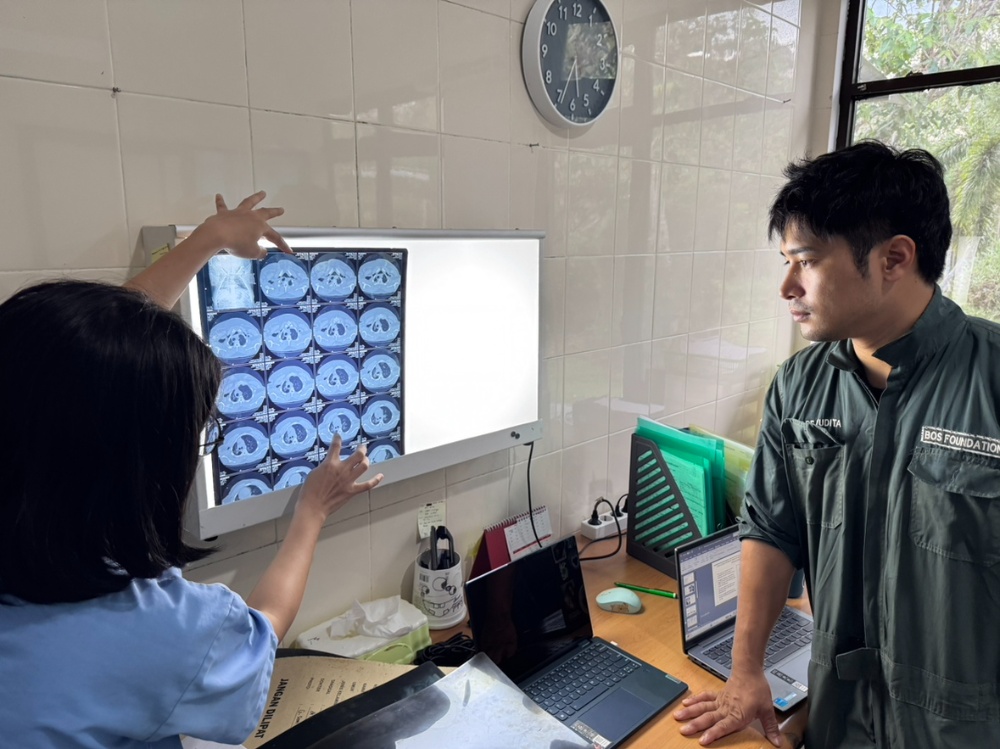

私たちVETチームは、翌日の手術準備と、単独・複数飼育されているオランウータンたちのケージをチェック。

ケアテイカーチームは、まずマレーグマの広大な放飼場の中に落ちているクマたちの残餌や、ゴミ拾いから始まりました。

ひたすら歩く、拾う、歩く、拾うを繰り返し、暑さと湿度にやられてみんな滝のような汗をかきながら、ゴミ袋いっぱいの大量のゴミを回収。

その後、マレーグマとオランウータンのエンリッチメント製作。

この日は保護施設のスタッフと一緒に、マレーグマのためのアイスと、団子を作りを行いました。

そして午後からは、これもまたエンリッチメント製作のために使う、竹を刈りに。

自然にあるものを工夫を凝らして使い、無駄にしないという姿勢を感じました。

そして自分たちで切り出した竹を基に、エンリッチメントの製作。

この施設では保護したオランウータンを野生に戻すプログラムを実施しており、最短でも8年かけて野生復帰を目指すそうです。 その前段階として、人の力を借りずに生きる力を身につける「アイランド」施設も案内していただきました。

作業を終えた後は、施設の方のご厚意でローカルのスーパーへ! インドネシアのおすすめの麺やお菓子、コーヒーなどをお土産に購入しました。 隣のお店で食べたナシゴレンも絶品で、お祈りの音楽が流れる中での食事は異国情緒たっぷり。 インドネシアでは約70%の方がイスラム教徒だそうです。

3日目の感想:

* インドネシアの人たちはとにかく優しい!(ホスピタリティのレベルが日本に近い)

💉4日目:手術見学と野生生物との出会い

前日同様、2チームに分かれて行動しました。

VETチームは、朝一で継続治療中のオランウータンたちをチェックし、必要な投薬・処置を行いました。 その後は臍ヘルニアの手術を見学。限られた設備と器具の中で最大限の医療を行う現地チームの姿に感動しました。 「いい器具や設備を使うことだけが良い医療ではない」——そのことを改めて実感し、日本に帰ってからも“今ある環境でできることを最大限に”という気持ちを強く持ちました。

術後のオランウータンは担当の方にべったりで、本当に愛おしい存在でした。

違法飼育が問題になっている理由も少しわかってしまうほどの可愛さ……(もちろん、飼育は絶対にダメです)。

ケアテイカーチームは、前日同様に採食エンリッチメントの製作。

まずはジャングルの中に入り、ナタで適当なサイズの小枝を払い落とし、それらを集めて作業場に持ち帰り、持ち帰った小枝と葉を複数の穴を開けてあるタンクの中に詰めました。

そして色々な穴からフルーツを入れ、オランウータンの採食エンリッチメントの完成です。

また、丸太をスライスした物にドリルで穴をあけ、その穴の中にヒマワリの種や、ドライフルーツなどを埋め込んだり、前日に刈ってきた竹を20cmほどにカットし、竹の内側にオートミールを塗り、そこに木の実やドライフルーツを埋める。

エサを、ただ与えるのではなく、少しでも動物たちが頭を使って考えたりできるような、ちょっとした工夫でできることをたくさんしていました。

施設の職員さんたちの動物たちへの並々ならぬ愛情を感じられました。

現地の獣医さんに「この辺りにはコブラとキングコブラがいるから気をつけて!」と言われ、 アクティビティ後に先生と一緒にジャングル探索へ。 キングコブラには出会えませんでしたが、サソリ・タランチュラ・オオゴキブリなど、日本では見られない虫たちに遭遇できて大興奮!

🦁5日目:国内線移動とファーム見学

朝食後、バリクパパン空港へ移動し、スカルノハッタ国際空港へフライト。 空港に着いてからはチームごとに分かれ、それぞれの部署の取引先へ向かいました。

私達は初めに、取引先のオーナーに会いに彼の新しいプロジェクトである建設途中の動物園へ向かい、中を見学させていただきました。

そこではカピバラやペンギン、ニシキヘビ等の様々な動物を展示する予定とのことで、それぞれの動物に合った展示スペースが作られていました。

それぞれ来園者に動物の生き生きとした姿を見せるための工夫がされており、動物のことはもちろん来園者を楽しませる事も考えられていたためとても感心しました。

建設中の動物園を見る機会はなかなかないので、とても貴重な経験をすることができました!

その後は、オーナーと一緒に昼食をとり、あたたかいおもてなしと美味しい料理に皆大満足し、午後は彼の2つのファームを見させていただくことになりました。

1つ目のファームではビントロングやゴールデンキャット等の哺乳類から、カメやガビアル等の爬虫類まで様々な動物がおり、それぞれが適切に管理されていました。

一度休憩を挟みココナッツウォーターを頂き、仕事の話をしつつ近いうちにまたインドネシアで再会する計画を立てました。その後本社である次のファームへ移動。

2つ目のファームに到着すると、そこでは主にヘビやカメ、モニター等の爬虫類が飼育されていました。

そこでは様々な種類、品種が多数飼育されており、飼育ケージはプラスチックケースなどの簡素なものでありながら、全ての個体が適切に管理されており、この部分は自分達も見習うべきところだと感じました。

彼と解散した後に別チームと合流し、各々の行った場所でどんな経験をしたかを話し合いながら屋台ご飯を楽しみました。

バリクパパンのご飯は辛くなくて全員おかわり! ……ところが、ジャカルタに戻った瞬間、また全部スパイシーに。

この日は翌日見学させて頂くタマンサファリのリゾートホテルに宿泊しました。

ホテルに着くと、ウェルカムカードとケーキでお部屋が可愛くデコレーションされていました。 私の部屋のタオルはうさぎ型で、他のスタッフは犬やパンダ、象など違う動物に折られていて、 そのおもてなしの心に感動しました。

5日目の感想:

* この辺りの人は英語があまり通じない

* 観光地っぽいお店が多い

* 明日は“スパイシーじゃない食事”を探すのが大変そう

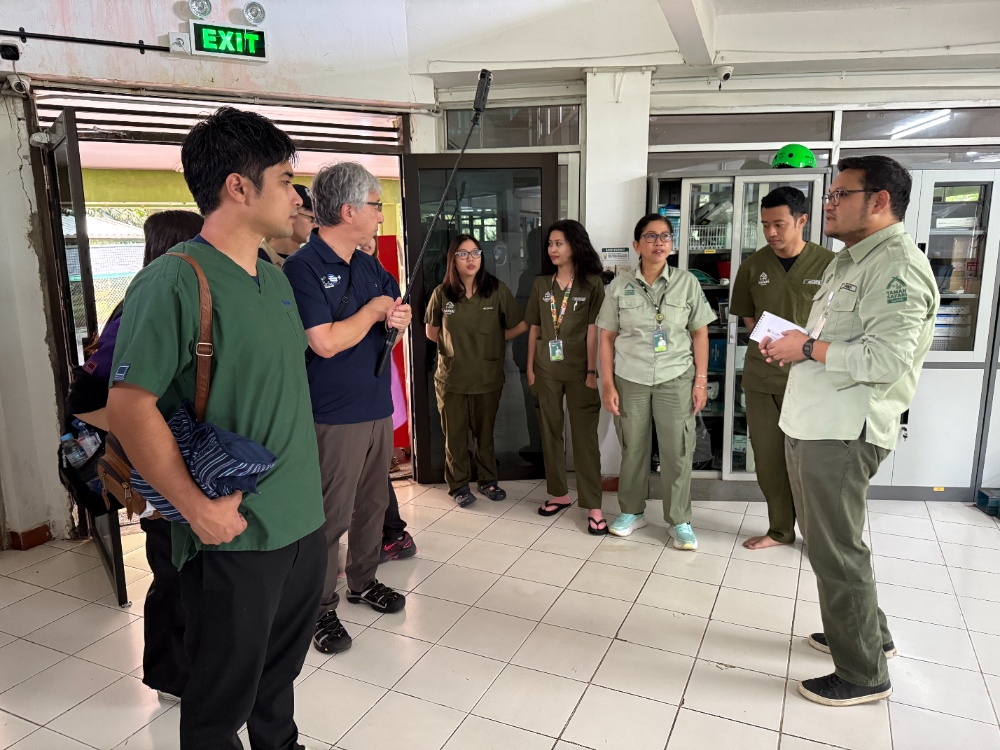

🐘6日目:タマンサファリ訪問

朝はタマンサファリのマネージャーさんと朝食をご一緒し、 その後、獣医チームに施設を案内していただきながらサファリを楽しみました。

検疫施設や、新たに建設中の大型動物病院も見学させていただきました。

とにかく敷地が広く、動物の数も圧巻! 車の中から野菜やフルーツを直接あげられるのも魅力です。 ジャカルタに行く方にはぜひ訪れてほしい超おすすめスポットです。 入園前にバナナを売っているお店がたくさんあるので、買ってから入るのが◎です!

ランチを獣医チームと共に楽しんだ後、帰路へ。 渋滞が予想されていましたが、なんと全くハマらず、予定より早く空港に到着できました。 運転手さん、本当にありがとうございました!

☀️まとめ

普段は室内で働いている私たちにとって、炎天下での活動はかなり体力を消耗しました。 蚊(マラリア)対策で長袖・長ズボンを着続け、毎日ヘトヘトでしたが、 全員無事に予定通り帰ってこられて本当に良かったです。

普段見ることのない施設の裏側や、観光では触れられない現地のリアルな環境を体験できたことは大きな財産となりました。

今回の研修を通じて特に印象的だったのは、 **「野生復帰を目指す動物には、人間を好きにさせてはいけない」**という考え方でした。

私は普段、愛玩動物とその飼い主様に接する中で、“家族として生涯を共にする”ことを前提に考えていました。 しかし、野生動物の保護・再導入においては、 「人間=安全で優しい存在」ではなく、「時に危険をもたらす存在」と教えることが、 彼らが自然の中で生き抜くために必要であることを学びました。

この経験を通じ、動物たちの幸せの形は一つではないということを改めて感じました。 今後の臨床現場でも、この学びを大切にしていきたいと思います。

🌿長くなりましたが、今回の研修は本当に学びと感動の連続でした。現地で聞いたお話と、先輩方の動きをしっかり思い出と共に記録して今後経験として役立てるようにしたいと思います。 今回の旅で関わってくれて、支えてくださった皆さん、ありがとうございました!

🦧以上、インドネシア研修報告でした。

✔サンボジャ保護施設(Samboja Lestari)の主な活動内容

施設は Borneo Orangutan Survival(BOS)財団が運営していて、東カリマンタンにあります。特にオランウータン(orangutan)とサンベア(sun bear)の保護・リハビリ+森林再生などが中心です。

1. 動物保護・リハビリ

* 密猟や違法ペット取引で保護されたオランウータンやサンベアを受け入れ、健康管理や栄養管理を行う

* 自然に戻れるよう、木登りや食べ物探しなどの自立スキルをトレーニング

* ストレスや心理的ケアも提供

2. 森林再生

* 施設周辺の荒廃地を植林して再生

* 果樹や先住樹木を植え、野生動物の生息地を回復

* 生態系を考えた持続可能な森林管理

3. 教育・啓発

* 地元学校やコミュニティ向けに環境保護や野生動物保護の教育プログラムを実施

* ボランティアやインターンを受け入れ、保護活動の体験や学習の機会を提供

* SNSやイベントで保護活動の情報発信

4. 研究活動

* 野生動物の行動や生態を観察・研究

* リハビリ方法や保護戦略の改善に役立てる

5. 地域コミュニティとの協力

* 野生動物と人間が共存できるよう、地域住民への教育や生活支援を実施

* 持続可能な資源利用や環境保護の取り組みをサポート

-3666e798302f0d2_thumb.jpeg)